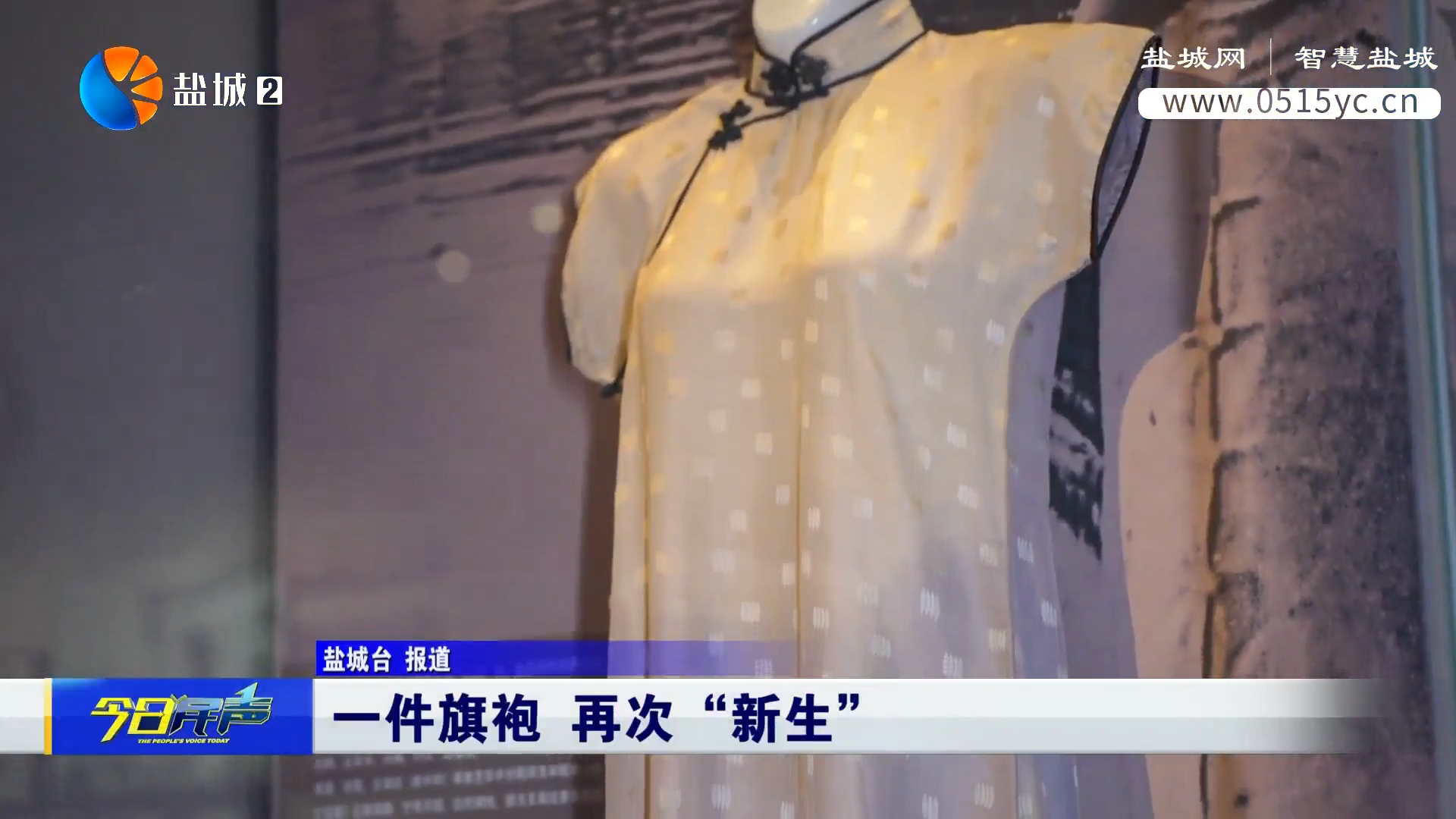

一件旗袍 再次“新生”

今年9月以来,由国家文物局指导,江苏省文化和旅游厅、江苏省文物局、盐城市人民政府主办的“民心向背决定着历史的选择——庆祝中华人民共和国成立75周年新四军纪念馆馆藏革命文物巡展”先后来到北京、合肥、南昌等地,在一场场观展热潮中引领观众铭记历史、珍惜当下、展望未来。巡展中,“一件旗袍”的故事格外引人注目。

巡展中,有一件素雅的旗袍,它的主人是鲁迅艺术学院华中分院戏剧系女战士班副班长王海纹,原名俞中和。1941年,为躲避日伪军“扫荡”,王海纹壮烈牺牲,年仅17岁。后来,王海纹的姐姐俞启英将自己珍藏了几十年的王海纹曾穿过的这件她最喜爱的旗袍,捐赠给了新四军纪念馆。

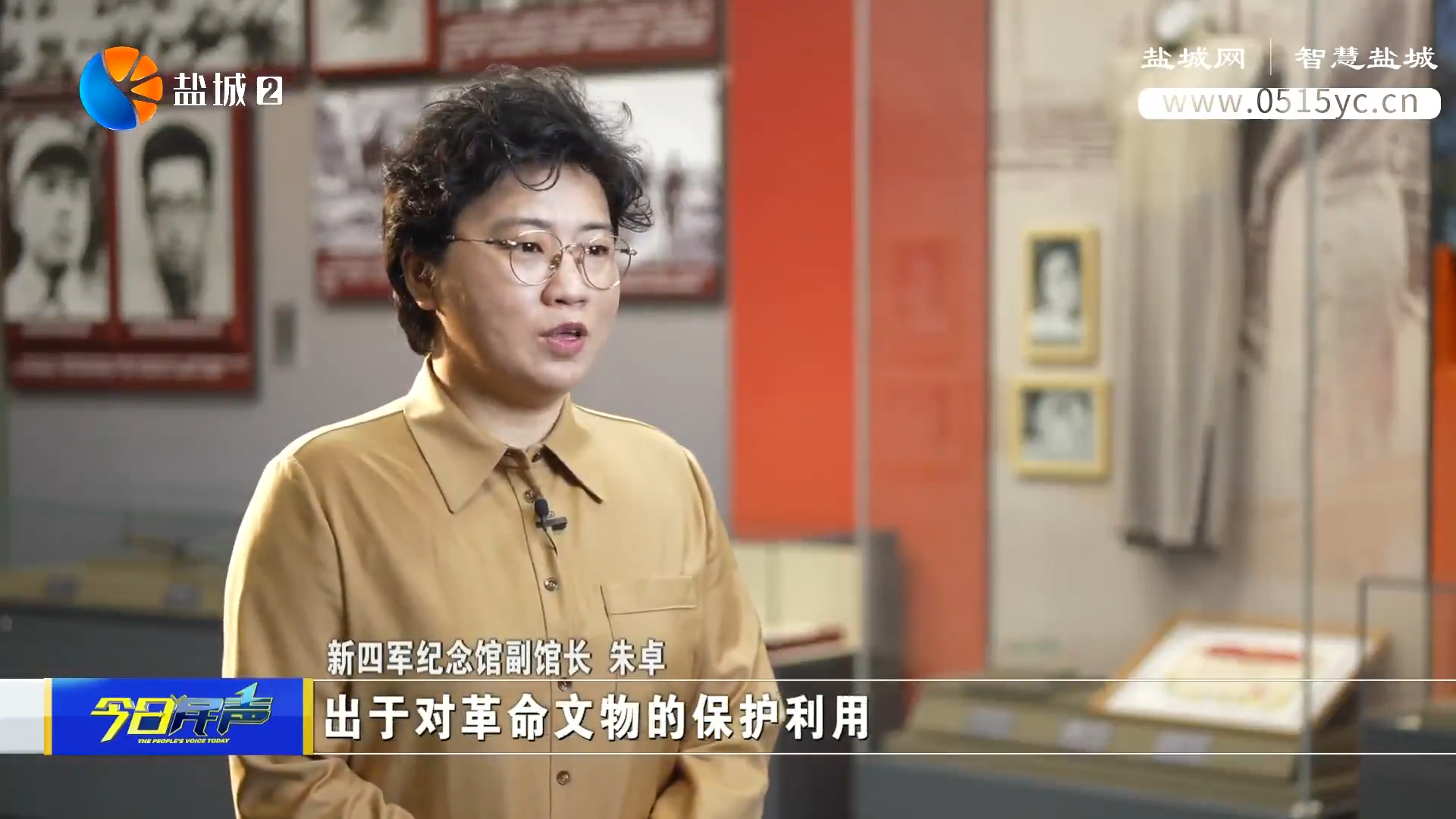

新四军纪念馆副馆长 朱卓:“因为珍贵革命文物不适合传统方法进行复制。出于对革命文物的保护利用,我们打算一比一仿制旗袍,用于巡回展览,从而最大程度地减少对珍贵文物的影响和破坏,这也体现了文物保护工作中最小干预原则。”

东台市富安镇被誉为“中国茧都”,是全国著名茧丝绸产业基地。得知新四军纪念馆的巡展需求后,镇党委主动协调多方资源,紧锣密鼓开展仿制旗袍工作。仿制旗袍面料的定制成为首先要解决的问题。

江苏富安茧丝绸有限公司董事长 卢克松:“我们作为后来人,这种幸福来自他们(先烈)的努力,我们给她(王海纹烈士)做一点事,我感到非常高兴,不管有多少困难,我说没有问题,我来帮助解决这个事。”

江苏富莎丝绸有限公司总工 沈晓雄:“这块面料我们只能看,不能摸,更不能拆解。根据所有的图片放大,对这件衣服的面料进行组织结构的研制、分析。分析的过程是我们整个复制过程中时间最长的,因为组织结构错了,说得不好听,整个(仿制)过程就是前功尽弃,后面的所有努力都是成为泡影的。面料是经纬线两种原料交织形成的,如果一个点的错误,或者说是,多一个点、少一个点就会影响到织物的整个风格,你多一个点,你的底纹就不对了,你少一个点,你的底纹也不对了。”

历经绘图、小试、中试、大样等数十道工序,一个多月时间,富安镇成功完成了旗袍的仿制。

新四军纪念馆陈列展览部主任 周振华:“旗袍的仿制件和原件几乎没有差别,肉眼几乎看不出来,我们也深深为之感动,更是心生敬意,这件旗袍背后有着许多人的心血。”

东台市富安镇党委书记 丁进东:“仿制烈士旗袍,是合理保护利用革命文物的生动实践,更是利用好红色资源,发扬好红色传统的有力证明,我们有责任和义务共同讲好新四军故事,让红色基因代代相传。”

新四军纪念馆副馆长 朱卓:“传承红色基因,汲取奋进力量,是文物工作者义不容辞的责任。作为文物工作者,应该把革命文物这一鲜活的历史载体保护好、管理好、运用好。”

转自智慧盐城